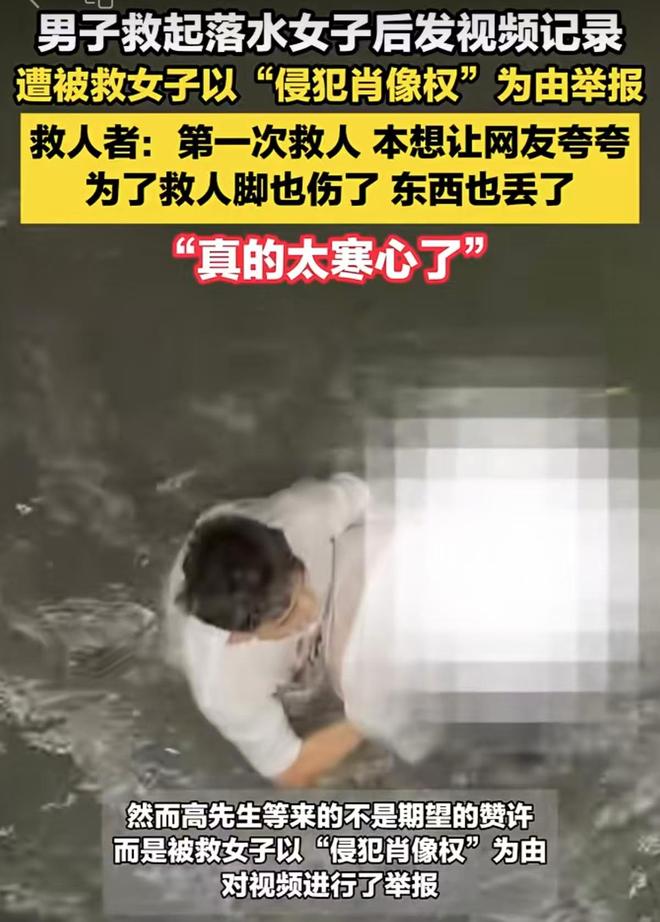

▲高先生跳河救人后,他发布的视频被获救女子举报“侵犯肖像权”后被下架。图/大河新闻视频截图 “这是我第一次救人,所以我只是想把视频发到网上记录一下,也希望网友们给我点赞。”然而,救世主高先生并没有得到他所期待的赞扬。据三湘都市报报道,10月14日晚,浙江杭州一女子在运河内落水,被路过的高先生救起。他的救援过程被路过的网友拍了下来。第二天,高先生在自己的社交账号上上传了一段他拍摄的视频。但视频发布后不久,获救女子就联系并要求将其删除。随后,又有人以“侵犯肖像权”为由进行举报,平台紧接着下架通知。事件发生后立即我出去后,不少网友对高先生进行了吐槽,甚至给被救者贴上了“报恩报仇”的标签。然而,如果我们仔细审视这件事,它不仅仅是“不满”,而是善行与隐私保护碰撞下的新问题:我们既不能认可救助者的勇敢行为,又要面对被救助者所主张的权利。高先生的善举当然值得大家喝彩。秋天的夜晚,运河里的水很冷,河底的砾石很锋利。他不顾个人安危,跳入水中寻求治疗。这种挺身而出的勇气,闪耀着人性的光辉。他发布视频的初衷只是为了“记录自己第一次救人的经历”,希望网友认出他。这个简单的想法是完全可以理解的。在情感上,网友们希望自己的好意不会得到回报。这本质上是他们看重勇敢的精神,害怕过于严厉的惩罚会伤了好人的心。但被救女子的抱怨毫无道理。根据《民法典》,肖像权保护“可识别的外部图像”,且不限于清晰的面孔。即使视频中人脸模糊,如果通过身体特征、救援场景等细节能够识别出某一类人是被救者,仍然可能涉及肖像权问题。对于被救者来说,落水是一次意外。他可能不希望自己的尴尬时刻被公开播放,他特别担心视频的传播及其对他正常生活的影响。隐私保护的请求是法律赋予每个公民的一项权利,不能因为另一方是“恩人”而忽视这一权利。更值得思考的是,这起事件暴露了一些人的认知盲点“仁的境界”:很多人相信“做好事,就有权随意持有相关信息”,却并不关注幸存者的个人尊严。此前,安徽马鞍山就曾爆出“孩子的救命恩人发布视频却被家长指控侵犯版权”的消息。类似事件警示我们,即使意图是善意的,未经许可发布他人图片仍可能构成侵权。商誉的价值在于尊重。这个时候,如果高先生在发布之前对视频的基本信息进行了编码,或者早点与被救女子进行沟通,或许就可以避免这场争议。当然,我们不应该否认勇敢行动的价值。高先生的一句“以后做人好不好?”对此已经给出了最好的答案。真正需要做的是厘清“善意与隐私”的界限从事件来看:一方面,对于敢于伸张正义的人来说,在做好事的同时要注意尊重iba的隐私;另一方面,公众也应理性对待被救助者的权利诉求,不应被贴上“以恩报仇”的标签,以免遭到道德绑架。善意和隐私并不对立,而是可以共存。只有守住正义行动的勇气和隐私保护的底线,才能让善行不受争议,尊重所有人的权利。撰稿/郭宝哲(南通工程学院)编辑/迟道华/赵琳校对

特别声明:以上内容(如有则包括照片或视频)由自媒体平台“网易号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。

注:ni以上内容(如有的话,包括图片和视频)由Ne用户上传并发布tEase HAO,是一个社交媒体平台,仅提供信息存储服务。

▲高先生跳河救人后,他发布的视频被获救女子举报“侵犯肖像权”后被下架。图/大河新闻视频截图 “这是我第一次救人,所以我只是想把视频发到网上记录一下,也希望网友们给我点赞。”然而,救世主高先生并没有得到他所期待的赞扬。据三湘都市报报道,10月14日晚,浙江杭州一女子在运河内落水,被路过的高先生救起。他的救援过程被路过的网友拍了下来。第二天,高先生在自己的社交账号上上传了一段他拍摄的视频。但视频发布后不久,获救女子就联系并要求将其删除。随后,又有人以“侵犯肖像权”为由进行举报,平台紧接着下架通知。事件发生后立即我出去后,不少网友对高先生进行了吐槽,甚至给被救者贴上了“报恩报仇”的标签。然而,如果我们仔细审视这件事,它不仅仅是“不满”,而是善行与隐私保护碰撞下的新问题:我们既不能认可救助者的勇敢行为,又要面对被救助者所主张的权利。高先生的善举当然值得大家喝彩。秋天的夜晚,运河里的水很冷,河底的砾石很锋利。他不顾个人安危,跳入水中寻求治疗。这种挺身而出的勇气,闪耀着人性的光辉。他发布视频的初衷只是为了“记录自己第一次救人的经历”,希望网友认出他。这个简单的想法是完全可以理解的。在情感上,网友们希望自己的好意不会得到回报。这本质上是他们看重勇敢的精神,害怕过于严厉的惩罚会伤了好人的心。但被救女子的抱怨毫无道理。根据《民法典》,肖像权保护“可识别的外部图像”,且不限于清晰的面孔。即使视频中人脸模糊,如果通过身体特征、救援场景等细节能够识别出某一类人是被救者,仍然可能涉及肖像权问题。对于被救者来说,落水是一次意外。他可能不希望自己的尴尬时刻被公开播放,他特别担心视频的传播及其对他正常生活的影响。隐私保护的请求是法律赋予每个公民的一项权利,不能因为另一方是“恩人”而忽视这一权利。更值得思考的是,这起事件暴露了一些人的认知盲点“仁的境界”:很多人相信“做好事,就有权随意持有相关信息”,却并不关注幸存者的个人尊严。此前,安徽马鞍山就曾爆出“孩子的救命恩人发布视频却被家长指控侵犯版权”的消息。类似事件警示我们,即使意图是善意的,未经许可发布他人图片仍可能构成侵权。商誉的价值在于尊重。这个时候,如果高先生在发布之前对视频的基本信息进行了编码,或者早点与被救女子进行沟通,或许就可以避免这场争议。当然,我们不应该否认勇敢行动的价值。高先生的一句“以后做人好不好?”对此已经给出了最好的答案。真正需要做的是厘清“善意与隐私”的界限从事件来看:一方面,对于敢于伸张正义的人来说,在做好事的同时要注意尊重iba的隐私;另一方面,公众也应理性对待被救助者的权利诉求,不应被贴上“以恩报仇”的标签,以免遭到道德绑架。善意和隐私并不对立,而是可以共存。只有守住正义行动的勇气和隐私保护的底线,才能让善行不受争议,尊重所有人的权利。撰稿/郭宝哲(南通工程学院)编辑/迟道华/赵琳校对

特别声明:以上内容(如有则包括照片或视频)由自媒体平台“网易号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。

注:ni以上内容(如有的话,包括图片和视频)由Ne用户上传并发布tEase HAO,是一个社交媒体平台,仅提供信息存储服务。

获救妇女抱怨救援人员发布的视频,不要说“以善解人意”

2025-10-20